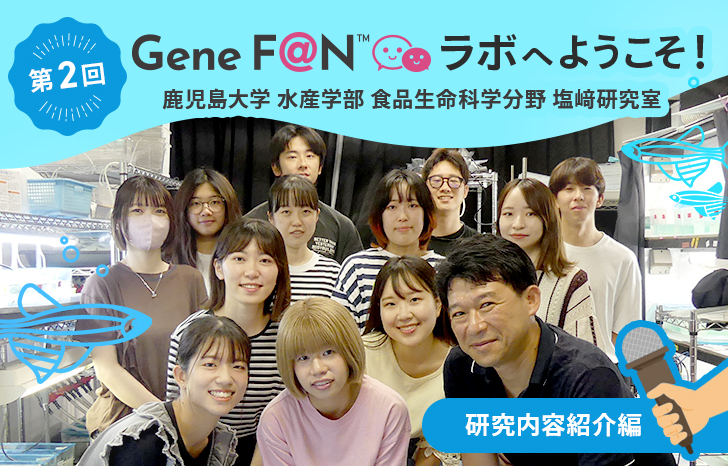

塩﨑研究室のラボメンバー・研究内容について詳しくお聞きしました

昨年から新しく加わった会員特典の「GeneF@Nラボへようこそ!」。GeneF@N会員なら誰でも、ご自身が所属されている研究室のことを日本全国へ思う存分アピールできる会員特典になります。(詳細はこちら)

待望の二回目のGeneF@Nラボは、鹿児島大学 水産学部 食品生命科学分野 塩﨑研究室の皆さん。貴重なお話を沢山伺うことができたので、前編(研究内容紹介)と後編(研究施設・イベント)に分けてお届けします!

塩﨑研究室取材レポートIndex:

主に生物化学および分子生物学的手法を用いて、生体内分子の機能解析やその応用に関する研究を行っています。研究は魚類などの水生動物が中心ですが、哺乳類やバクテリアなども研究対象としており、研究テーマは多岐に渡っています。

研究室のご紹介

研究内容

塩﨑研究室では、「水生生物の分子生物学研究から人間の未来の健康をデザインする」をコンセプトに、各テーマに沿って日々研究を行っております。 大きく分けて、以下の4つのプロジェクトを進めています。

①「ヒト精神疾患モデルゼブラフィッシュを用いた創薬研究」

ヒトの精神疾患と同じ症状を示す動物モデルを作出し、これを用いて、ヒト精神疾患の治療薬や予防薬の開発を行っています。特に漢方薬、それに含まれる生薬に関する研究を主に進めています。

②「魚類におけるシアル酸含有糖鎖の生理機能解析」

メキシカンテトラから核局在型糖鎖分解酵素Neu4を世界で初めて発見し、その働きがケーブフィッシュの特徴と大きく関与する事を見出しました。その分子メカニズムについて現在解析しており、これにより、ヒト生活習慣病や抗老化への応用を目指します。

③「人畜感染バクテリアの糖鎖を介した感染機構の解明と感染予防法の開発」

ヒトや魚類に感染するバクテリアやウイルスには、宿主細胞の表面にある糖鎖分子を利用しているものが数多くあります。私たちはこの糖鎖分子を介した感染機構を解明し、予防・治療法の確立を目指しています。

④「鹿児島県農水産物からの生活習慣病の予防治療薬、機能性食品の開発」

鹿児島県農水産物の新規利用法の開発を目的とした健康機能性研究を行っており、 高血圧、発がん、うつ病を予防・治療する物質の研究を行っています。

最新の論文

1. Tsuji, S., Ikeda, A., Kubo, Y., Hyodo, T., Ishii, M., Komatsu, M., Shiozaki, K. Neu1 sialidase regulates heterospecific social interaction in zebrafish via D1 dopamine receptor. Biochim. Biophys. Acta-Gen. Subj. 1869, 130839, 2025 https://doi.org/10.1016/j.bbagen.2025.130839

2. 河辺ももこ, 黒田英志, 兵頭駿希, 宇都奈々美, 道原成和, 千葉殖幹, 塩﨑一弘, 乾明夫.老齢ゼブラフィッシュのフレイルに対する人参養栄湯の効果. Phil漢方, 108, 33-39, 2025

3. Ishii, M., Tsurusaki, A., Komatsu, M., Shiozaki, K.Neu1-deficient zebrafish cells exhibit reduced Edwardsiella piscicida infection due to altered lysosomal exocytosis and membrane dynamics. Fish Shellfish Immunol. 161, 110273, 2025

4. Hibarino, M., Aoki, E., Kubo, Y., Nagata, H., Tateno, S., Sakaguchi, K., Kawaji, H., Shiozaki, K. Lactic acid-fermented by-product of Shochu distillery reduces anxiety behavior in Neuropeptide Y knockout zebrafish by the regulation of isotoin neuron. J. Mater. Cycles. Waste. 26, 3852–3863, 2024. https://doi.org/10.1007/s10163-024-02092-5

5. Nishida, T., Horita, C., Imagawa, M., Hibarino, M., Tateno, S., Kubo, Y., Kawabe, M., Morishita, N., Endo, S., Shiozaki, K. Glucosyl hesperidin exhibits more potent anxiolytic activity than hesperidin accompanied by the attenuation of noradrenaline induction in a zebrafish model.Front. Pharmacol. 14, 1213252. 2023. https://doi.org/10.3389/fphar.2023.1213252

ラボメンバーのご紹介

塩﨑 一弘教授のプロフィール

塩﨑 一弘教授は、科学技術振興機構(CREST研究員)や宮城県立がんセンター(博士研究員)を経て、2010年に鹿児島大学水産学部の助教に就任し、現在は同学部の教授を歴任。主な研究分野としては、食品科学、水圏生命科学、細胞生物学、分子生物学、機能生物化学など

※塩﨑 一弘教授のプロフィールはこちら

メンバー構成

学術特定研究員1名、大学院博士課程(2年生)1名、修士課程(2年生)3名、修士課程(1年生)3名、大学院研究生1名、学部生(4年生)7名、の総勢17名のメンバー。

※研究員メンバーについてはこちら

塩﨑先生インタビュー

そんな研究室の魅力をさらに深掘りしてご紹介します!

今回、快くインタビューに応じてくださったのは、教授の塩﨑 一弘先生です。では、早速お話を伺っていきましょう。

■日頃行っている研究の面白さやその魅力について教えてください。

■鹿児島という土地ならではの特色を活かした研究というのは、とてもユニークで魅力的ですね!塩﨑研究室ならではの“強み”や“ここが他と違う!”といったアピールポイントはありますか?

■塩﨑研究室には、異色の経歴を持つラボメンバーの方がいるとお聞きしました。

※池田さんをはじめとした研究室メンバーの紹介はこちら

■池田さんは学生さんたちにとっても「自分も頑張ろう」と思わせてくれる素敵な先輩ですね!

また、研究室の扉に飾られている賞状にも目をひかれました。多くの学生さんがさまざまな賞を受賞されていて、さらに論文や学会発表など、積極的に外部発信もされているのが印象的です。

実は僕も今年の七夕にも、短冊に「論文投稿」と書いたんですよ(笑)。学生にも、学会などでの発表の機会を積極的に持たせるようにしています。

もちろん、学会発表には実験だけでなく準備も含めて大変な労力がかかります。それでも、自分の研究を聞いてもらえることへの喜びや、発表をやり遂げたときの達成感が忘れられないようで、「次もまた発表したい」と言ってくれる学生が多いようで、内心「しめしめ」と思っています(笑)。

研究室に飾られていた七夕の短冊

研究室に所属する学生たちの賞状

■塩﨑先生から、学生さんたちにちょっとした贈り物もあるとお聞きしたのですが?

こちらがそのマグカップ。とても素敵で一生の思い出になりますね!塩﨑先生の学生さんたちへの愛を感じます😊

■研究を進めていく中で、今後どのようなビジョンを描いていらっしゃいますか?

現代はメンタルの不調を訴える人は増加傾向にあり、情動に関する研究への社会的ニーズは非常に高いと感じています。また、超高齢化社会においては、高齢者の不安や社会性の低下が運動量や意欲の低下を引き起こし、食欲不振や筋力低下、さらには寝たきりリスクの増加にもつながります。そうした中で、情動の改善は健康寿命の延伸に直結する重要なテーマであり、今後も社会に貢献できる研究を続けていきたいと考えています。

水産学部での基礎研究にとどまらず、創薬や機能性食品の開発、さらには超高齢化社会の課題解決にまで繋がるような幅広い研究に取り組んでいる塩﨑研究室。今後のさらなる展開に、大きな期待が寄せられます!

ラボメンバーの西さんと甲斐野さんにインタビュー

続いて、ラボメンバーを代表して、西さんと甲斐野さんのお二人に、抄読会のある1日のラボ生活についてご紹介いただきました。

修士課程1年 西さん

「ラボ内のどんな小さなイベントにも全力で取り組むこと」をモットーに、日々の活動にも積極的に参加しています。

研究テーマは、漢方薬に含まれる生薬が社会性に与える影響と、そのメカニズムの解析です。

次に抄読会がある日を例に西さんの1日をご紹介します!

7:00:起床

9:30:ラボ入室 ラボメンバー全員で清掃(研究を行う前にその環境を整える)

10:00:オンライン講義(M1は講義が多いため、講義を考慮した研究計画が必要!)

12:00:飼育室へ(ゼブラフィッシュに午前中の餌やりを行う)

12:30:細胞培養室へ(細胞の状態を確認。継代やストックの計画を立てる)

昼休憩:ラボの仲間と近くのご飯屋さんでランチ

13:00:飼育室で行動試験開始!

15:00:リアルタイムPCRやウェスタンブロッティングで行動の評価だけでなく、そのメカニズムにも迫る(作業の空き時間には餌やりなど)

16:00:抄読会

18:00:再び細胞培養室へ(継代やストックの作業。場合によっては、次の日の化合物曝露試験用のプレートを用意)

19:00:不定期の「お疲れ会」開催(研究を計画通りにやり切った後の飲み会は最高に楽しい!!)

終了次第、帰宅

■抄読会は、どのような形で開催されるのでしょうか?

■行動試験について教えていただけますか?

また、飼育室はゼブラフィッシュの適温である約28℃に保たれているため、夏場の行動試験は特に過酷で、毎回覚悟が必要です…

また、大学周辺の喫茶店やカフェを開拓して巡るのも楽しみのひとつだそうです。

学部4年 甲斐野さん

海鮮丼巡りや観光地を訪れること、そしてマルシェやお祭りなど不定期に開催されるイベントに参加するのが楽しみ。研究もラボでの時間も充実していて、毎日を楽しく過ごしています。

7:00:起床

9:30:ラボ入室 飲料水サーバーへ水を汲みに行く

10:00:飼育しているゼブラフィッシュに餌やり

11:00:論文を読む(英語の勉強にも!)、抄読会発表準備

12:00:ランチ(ラボのお友達と学食で海鮮丼を食べる)

13:00:行動試験準備

13:30:行動試験開始(行動試験の待ち時間で先生と行動試験の進捗について話す)

16:00:抄読会(抄読会終了後に行動解析)

17:00:ゼブラフィッシュに餌やり

18:00:実験ノート作成(今日一日を振り返り、明日の実験の予定を考える)

19:00:帰宅

■西さんも「行動試験は体力と覚悟が必要!」とお聞きしましたが、甲斐野さんが実践している実験のコツがあれば教えてください。

毎回、条件ができるだけ同じになるように、また解析しやすくなるように、細かく位置や角度を調整しながらセッティングしています。

■塩﨑研究室の魅力について教えてください。

お二人とも笑顔がとても素敵で、そして快くインタビューに応じていただきました。ゼブラフィッシュに対する「愛」も強く伝わってきました!本当に充実した研究生活を送られていることがよく分かりました。これからも頑張ってください!応援しています👍

GeneF@Nラボ募集中!

研究室時代の思い出を、弊社媒体を通じて残してみませんか?

弊社がそのお手伝いをさせていただきます。

「GeneF@Nラボへようこそ!」の詳細についてはこちら

ご興味のある方は、以下の専用フォームよりお問い合わせください。

また、鹿児島という地域特性を活かし、焼酎粕や水産物を利用した実験にも取り組んでいます。共同研究にも積極的に行っており、研究成果は積極的に外部へ発信すべきだと考えています。学生たちから日々上がってくるデータにはいつもワクワクさせられますし、それが新たなアイデアの源にもなっています!